ディベート中

私は、10代の頃、10年近く、仏教哲学を勉強した。それほど多くを学び得たわけではないかもしれないが、懐疑心への尊敬の念を育てることによって、心狭くなることには成功したようである。勉強することで、私は傲慢になり、私の純粋な認識力は曇ってしまった。私は、迷信や加持、そして信仰心を疑う懐疑論者を美化し始めた。もしも、その頃、エーリヒ・フロムやニーチェを知っていたら、おそらく彼らを釈迦牟尼と同じぐらい尊敬していただろう。

サキャ・カレッジで勉強していたとき、私の父は論理学や哲学といったことに時間を使うのは無駄だといって、私を何度も叱った。私にはわからなかった。父親なら誰でも、息子が一生懸命勉強しているということを喜ぶものだろうに。何年も後になって、明らかになったことは、それらは、論理の盲目さを理解し、修行の味をよく知った者からの忠告だったということだ。

そういうわけで、私は、論理で説明できない物事を見下す習慣を身につけた。しかし、幸運にもその習慣は破られた。そして、それは、部分的にはネズミのせいだった。

建設中の旧ビル・ラブラン 写真:マル・ワトソン

1990年、私は、後にディア・パークと呼ばれるようになるゾンサル僧院大学をインドのビルに設立しようとしている最中だった。当時、私たちにはお金がなかった。私の財布には緑の5ルピー札1枚だけということもあった。私たちは、アメリカ政府がチベット人難民に提供した配給の食料でなんとかやっていた。それは、たいてい大麦で、ときに、小麦のこともあった。食料が入っている大きな袋には、2つの手が固く握られた絵が鮮やかに描かれていた。10袋の大麦は、25人の僧侶の約1ヶ月分の食料として十分だった。

建設を続けるお金がなくなったときには、一時休止して、お金が来るのを待つしかなかった。当時は、「なんとかなるさ」という考えに頼っていた。そのような姿勢は、時間とともに失われていってしまったのだが。

お金が底をつくのは、悪いことばかりではなかった。なぜなら、その時を利用して、私は隠遁修行をすることができたからである。あるとき、私は、グル・リンポチェのパートナーであるエシェ・ツォギェル妃の行に専念する隠遁修行を1ヶ月間することに決めた。(エシェ・ツォギェル妃はチベット人全般、そして、特にニンマ派の人々が、彼女の行いの全てに対し、グル・リンポチェやティソン・デツェン王と同等の敬意を払う人物である。)この隠遁修行の最後に、私は祭壇を片付けていた。そして、トルマ[1]の裏側がネズミに食べられていたことを発見し、とても驚いた。この器用なネズミは、全く完璧に、正確に、トルマの前面には触らずにいたので、私はそのトルマを1ヶ月間見続けていても気づかなかったのだ。

オギェン・トプギェル・リンポチェ 写真:ゾンサル・ケンツェ・リンポチェ

私の論理的な心は、ただのネズミだ、餌が必要だったのだろう、といった。祭壇は、棚の中ではなく、むきだしであった、だからそうなったのだろうと。しかし、そこに、予言者の王、オギェン・トプギェル・リンポチェが、いつものように予言を言いながら現れた。私が、トルマが食べられたというと、彼は、遠回しな言い方はせず、「それは、悪い知らせだな」と低い声でいった。単刀直入だった。とても懐疑的な人でさえ、旅する予言者がここまではっきりといったら、気になるに違いない。

2日後、ブータンのダショー・ペマ・ワンチェンから電話がきた。ダショー・ペマ・ワンチェンは、第4代ブータン国王の秘書であった。当時、ビルで電話が鳴るというのは、一大事であった。電話は、1年に3回ほどしか来なかった。ベイナス[2]に電話するのでさえ、数時間前に電話交換手に言って、接続を予約しておかなければならなかった。ずいぶん後になって、ブータンで人々がメッセージを伝えるのにダショー・ペマ・ワンチェンを選んだのは、他の誰もそれを伝える勇気がなかったからだと知った。

ダショーの声は、驚くほどよく聞こえた。そして、彼が言ったことも、とても明快だった。「あなたのお母様が亡くなりました。」

ネズミに食べられたトルマで私が終えたばかりのエシェ・ツォギェルの行は、母が行った主要な、そして、おそらく唯一の行であった。そうして、私の懐疑心はそのとき、その場で、転換を遂げた。そのときから、私は信じる者にならざるを得なくなった。これは、私が経験したこの種の転換で、もっとも大きなものだった。今や私は全てについて、迷信を信じている。私が旅に出ようとするときに、誰かがカラのバケツを持っているのを見たら、それに影響されてしまうし、ニューヨークや、ニューオーリンズの人混みを歩いていて、タロット占い師や、霊能力者や、占星術師を見たら、私は簡単に引っかかってしまうのだ。しかし良い面もある。(2017年にチャントラで行った)21日間のターラー・プージャの最終日に、子どもが自分で描いたターラー菩薩の絵をくれた。そのターラーには、ヒゲが描かれていて、グル・リンポチェのように見え、私の小さな心は大喜びした。「もちろん、ターラーはグル・リンポチェだよ!」と思ったのだった。あのネズミのおかげで、これが現在の私である。

サルトル

何年もの間に私は、合理性と論理の翼に乗って進み、自分たちがタカのように鋭いと自惚れている懐疑論者たちに出会った。しかし、何年も後になって、その同じ人びとは、恐れと絶望のなかで、死の床にふせっていた。サルトルやカミュのような実存主義者が、死の瞬間にどのようであったか、とても興味深い。これらの批評家たちは、自分たちが好んだ鋭い懐疑的な態度を、懐疑主義に懐疑的になることに用いることは決してなかった。

カルマを超越し、マーヤーとシュッドーダナを両親に選ぶことのできた釈迦牟尼仏とは違い、私たちはカルマに操られている。私たちは、選ぶことはできないのである。私は、ティンレ・ノルブとジャムヤン・チョデンを選んだわけではなかった。それは、単にカルマの仕業だった。自分の父や母であるというだけで、自分がそれらの人々を愛したり、それらの人々が自分を愛してくれるということにはならない。しかし、皆、愛するべきであると信じている。家族の問題の半分は、この不必要な期待に由来している。人びとは、カルマを信じる代わりに、親は子どもを愛し、子どもは親を愛すべきであるという思い込みを信じているのである。このような思い込みから生まれる唯一の良いことは、多くのセラピストに雇用機会がもたらされるということぐらいだ。私も、両親についての自分自身の思い込みと期待に囚われている。

私の母についてのノスタルジアは、時間が経つにつれ、そして特に母が亡くなってから、大きくなった。8歳のとき以降私が母と過ごしたのは、数え合わせてもほんの数ヶ月にしかならない。そして、家族でピクニックに行ったという記憶も、私にはない。リンポチェであるということは、その世代の人にとっては、家族と離れて暮らすということだった。今では、トゥルクの生活は、両親に影響され、休日をいっしょに過ごし、いっしょに暮らすことさえある。そして、あろうことか、クリスマスや感謝祭の集まりをしたりもする。私の家族には、感謝祭も、家族の集まりも、新年のお祝いさえもなかった。家族全員の集合写真もない。

私は、女性の権利などというものにあまり重きをおかない家父長制の社会で育った。その社会の外の世界を見るにつれて、私は女性の真価をよく理解するようになり、性別についての偏見はよくないと考える人間の1人となった。私の母は、私について何かを決める権利を与えられたことはなかった。長男である私が永遠にトゥルクという地位についたとき(それは、辞めたり、辞めさせられたりという選択肢のない職である)、彼女はどのように感じるべきだったのだろうか。大喜びすべきだったのか? 彼女は私がトゥルクと認定されることについて反対もしなかっただろうし、私が連れ去られることに抵抗もしなかったが、彼女には自分の意見を述べるチャンスさえ、与えられていなかったのだ。当時、トゥルクについて、両親が何か意見するということはできなかった。子どもは、ただ行ってしまうのだった。

私の数少ない記憶の中にある母は、いつもひとりだった。私の父が、いっしょにいることはほとんどなかった。彼女は、下の2人の子どもをほぼひとりで育てた。正しいことと間違っていることについて確固とした考えのある社会の中で、彼女の生活がどのようなものであったかは、想像しかできない。デュジョム・リンポチェの長男の嫁として、ラマ・ソナム・サンポの娘として、彼女はきちんとした振る舞いをしなければならなかった。彼女が不作法をしがちだったということではない。そのようなことは、彼女の性格からしてありえなかった。

アム・クンガ

母は、いつもとても飾り気のない服を着ていた。地味なブータンのキラか、くすんだ色のチベットのチュバだった。そして、織物がとても上手だった。彼女は、とても才能があったが、その才能は男性優位の社会の中で花開くことはなかった。彼女が私のために織った唯一のものは、ベッドカバーで、それは今も私のところにある。私の付き人であるプンツォの母、アム・クンガが、彼女の親友だった。今でも、アム・クンガをみると、母がなつかしくなる。

母は、物静かな女性だったが、それが周囲に畏敬の念を起こさせるのだった。私の父は彼女よりも地位が上で、力もあり、性別で優位であったにもかかわらず、父よりも母により畏敬の念を抱く人に多く出会った。父は、いつも皆を叱っていたが、どういうわけか母のほうが人びとのもっとも深い敬意をひそかに集めていた。彼女のひと言のほうが、1週間の父のお叱りよりも、影響力があった。人びとは、父といるときよりも、母の前にいるときのほうが、自身の振る舞いにより注意深くなり、礼儀正しくなった。

母

私は、父や母に、「会えなくて寂しい」などと言ったことはない。そのような機会があったとしても、言うことはないだろう。そのようなことを言う文化ではないし、とても奇妙に聞こえるだろう。しかし、最近のトゥルクたちは、「愛しているよ」とか、「会えなくて寂しいよ」と、両親にいつも言っている。たぶん、『ゆかいなブレディー家』や『モダン・ファミリー』を見たのだろう。私の父が「愛しているよ」などと言うことを想像すると、恥ずかしくなってしまう。私は、彼にそのように言われるよりも、叱られることにもっと慣れている。彼は、私のシャツの色が派手すぎるということから、足音が大きすぎるということまで、あらゆることで私を叱った。もしも、彼が私を叱らなかったら、何があったのだろうと思うのだった。親というものは、自分たちが子どもたちにどのように映っているか注意をはらうことが大事だと思う。父がたまに家に帰ってきたときに、母を叱っている思い出は、私の中に大きな印象を残した。多くの違いや難しい状況のなかでも、彼女は父を「ドゥンセ・リンポチェ」とよび、いつも褒め、父について誠実に話していた。おそらく、精神分析医は私たちを患者にしたがるだろう。

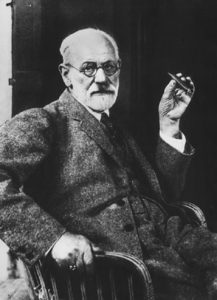

ジークムント・フロイト

母は、亡くなる数年前、「あなたたちみんなが行ってしまったら、あなたが私を捨てたら、私はあんなことや、こんなことをする」というようなことを言い始めていた。それは、彼女がひとりぼっちで残されるとか、仲間外れにされることを予見しているように聞こえて、私は戸惑い、いらいらを感じるほどであった。フロイトの系譜の継承者は、彼女について空の巣症候群の気があると診断したかもしれない。彼女が誰で、誰の妻であったかということのために、彼女が母としての機会をもつことはなかった。もしも、彼女が仏法のすばらしい実践者でなかったら、もっとつらい時間を過ごすことになっていただろう。そして、私が覚えている限り、彼女はすばらしい実践者であった。

私には、後悔が混ざった複雑な思いがある。それは、長い間別々に暮らしたことによって出来上がってしまった距離感のためである。しかし、母と息子のきずなを誰が破ることができようか? 短い時間ではあったが、私と、母、そして、母方の祖父とのきずなはとても強かった。振り返ってみると、20代の頃にスイスやマレーシアや中国への旅に母を誘ったのは、本当によかったと思う。この3つの旅行は短いものだったが、私たちがいっしょに過ごした時間の大部分をしめている。

私が弟のジャンペル・ドルジを特別に好きで、彼の不愉快なところをいつも許している理由のひとつは、彼が、その特徴や手の動きにいたるまで、母と祖父にとても似ているからだと思う。彼は、兄弟のなかで母と過ごした時間がいちばん長く、母は、ユーモアがあり風変わりな彼をとても好いていた。ジャンペル・ドルジは、話すときに唾をたらすのだが、最近私は自分もそうしていることに気づいた。DNAのなせるわざである。

いっしょに過ごすことができたときでも、母の私への接し方は、息子に対するそれではなく、ジャムヤン・ケンツェ・チョキ・ロドゥの生まれ変わりに対するものだった。これが、社会がトゥルクの母に求めることなのである。しかし、彼女には真の信仰心があった。彼女は、私に何度も五体投地をした。抱きしめたり寄り添ったりなどというのは、論外だった。そして、愛情は別の形で表された。あるとき、プンツォリンにいた私は、どうしても現金が必要になった。そのとき、何のためらいもなく頼ることができる第一の人は母だった。私は母に、私の古いテレビを買い取ってくれないかと頼んだ。母は、私がそれを買ったときに支払ったのと同じ金額で買ってくれた。私にとっては、とてもよい条件だった。

彼女は晩年、ティンプの4つの部屋がある家に住んでいた。それは、私の父がデザインしたメモリアル・チョルテンのすぐ上に位置していた。私は、ときどきそこへお風呂に入りに行ったのを覚えている。彼女は、大きなバケツにお湯をわかす電気コイルをつけていた。そして、私に、電気コイルにスイッチが入っているときには、絶対にバケツの水に触らないようにと何度も注意した。これが、気遣いと愛情を示す彼女のやり方だった。だから、彼女が、ジャムヤン・ケンツェ・チョキ・ロドゥとしてではなく、彼女の息子としての私に話したことが何回かあったということになるだろう。

迷信についての話題に戻ると、チベット人は「ラ」と呼ばれるものを信じている。それは、魂のようなものである。あるとき私はネパールで、当時そこに住んでいた多くの偉大な師から灌頂や教えを受けていた。母もそこにいて、父が建てた家に住んでいた。父は10万ネパールルピーに相当するアメリカドルを彼女に渡した。ある日、泥棒が木をのぼって、母の部屋に入り、そのお金を盗んだ。母は、このことを気に病み、その自責の念から立ち直ることはなかった。それは、お金が父からもらったものだからだった。私の想像だけかもしれないが、私は母が「ラ——輝き——」を失ってしまい、それが戻らないように感じた。母は、内向的になった。そして、甲状腺の病がゆっくりと進行した。私は母をなぐさめようとした。いつも慈悲にあふれたディンゴ・ケンツェ・リンポチェ猊下も、彼女を元気付けようと電話をした。しかし、どういうわけか、その重荷から母が解放されることはなかった。

その後、まもなく、私はビルに行き、エシェ・ツォギェルの隠遁修行を行った。私は、それらのつながりを考えずにはいられない。そして、私の母と、過去と未来のすべての母親たちのために、私と彼女たちが迷信と論理を超えていくことを願う。

[1] 穀物で作られ、たいていは色付けされたバターで飾られた密教ではかなり重要な物質。

[2] ビルから15分ほどのところにある村。

Recent Comments